獅子山

張道是清末的一個秀才,家住錢塘袁家浦。秀才先生走遍家鄉的角角落落,懷著萬物皆可能隨時間流逝而消遁的焦慮,寫下了三卷本的《定鄉小識》——一部難得的地方誌。

《定鄉小識》主要描寫的是轉塘雙浦一帶的風光。讓我們沿著紫之隧道、洙泗路、銅鑒湖大道,一起領略《定鄉小識》中的風光。

之江之名由此山而來

開頭,先從獅子山開始。

獅子山,定山的別稱,拐到它的側麵,你會發現這座山形似臥獅,似在昂首東吼,不再是初見時長得像窩窩頭的山頭。

定山,古時是一座名山,是來往船隻的定航坐標,故名定山。定山是半島,水陸路皆通上八府和下三府(浙江十一府),文人墨客來來往往,就下榻在定南公館。

南朝詩人沈約的《早發定山》,寫的是草長鶯飛的早春二月;清代當地詩人南園先生的《秋日同友登定山絕頂看潮》,觀的就是驚濤怒浪的八月江潮了。

左定山,右浮山。 來順興 攝

據《杭縣誌稿》記載:“定山,浮山附。錢塘諸山、武林、靈隱之外,茲山著名最古。晉建武將軍吳喜等破東軍,吳越王討薛朗,皆以定山為軍事要地。”

這佐證了定山腳下是海軍重要基地之說,南宋時定山腳下還築有水師點將台,抗金名將嶽飛、韓世忠、梁紅玉常在此訓練水師。而其中提到的浮山,在定山東南側,是江中一島。

這兩座山跟浙江之名的由來相關

穿越回幾百年前,江堤沿範村、牛坊嶺(今宋城)、大朱橋(大諸橋)、江口、午山、王安埠至定山,洶湧而來的江潮過了六和塔就兵分兩路,一路沿蕭山折向富春,一路直達定山腳下,先撞上定山,形成第一折,跌跌撞撞往東南奔流而去,又撞上浮山,形成第二折,恰好形成“之”字形。所以,浮山還有折山之名。

潮水來臨時,其先通過定山,再撞上浮山,形成了一個“之”字形。

如今,在定山東端,驚濤拍岸的懸崖仍有跡可尋。浮山之險,在古代也非常有名,江流湍急,洄射激蕩,舟楫最怕經過這裏。

當年,蘇東坡除了疏浚西湖上呈《杭州乞度牒開西湖狀》外,還為江上討生活的百姓呈了《乞相度開石門河狀》,請求朝廷開挖石門運河。這相當於要在江堤邊開一條能過船的水渠,以避開浮山之險。可惜的是,沒多久,蘇軾又被貶,未果。

到達銅鑒湖景區後,沿著一期狹長的湖麵,能夠看到山腳紅梅點點,茶花落英滿地。

銅鑒湖景區

銅鑒湖景區一景

過銅鑒湖之後,便是靈山洞。

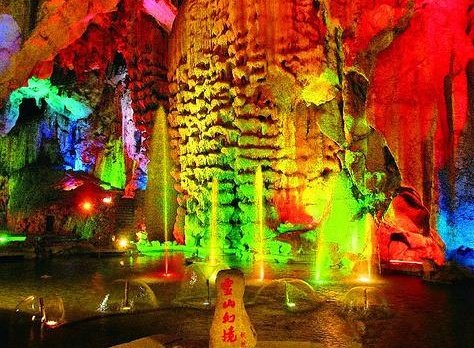

靈山洞景區

同在雲泉山,緊挨山腳的風水洞,名氣就差多了。但在這些詩人們的年代,便於抵達的風水洞聲名更勝於靈山洞,是一處必須“打卡”的定鄉勝景。

風水洞景區一角

風水洞是個“水陸兼備”的溶洞,在沒有現代光影技術加持的古代,黑暗空洞中傳來的風聲、水聲,帶給詩人們的是想象力的又一次拓展。

風水洞一景

風水洞內景

從風水洞出來,沿靈山線原路返回,才注意到右側有座不足百米高的小丘,“曇山公園”的月門和一排雪白低牆一晃而過。

在文獻記載上,浩蕩的錢塘江曾年年月月衝刷著這座山的山石,滿山奇形怪狀的岩石如今仍隱在亂樹長草中。古時,曇山也是一座名山,它曾經是依傍錢塘江的水運碼頭,也是朱熹兩度來訪隱居老友陳亮的地方。朱熹還留下了摩崖石刻。

第一次的題刻在曇山東側的仙人洞,但早毀於村民放炮取石。第二次的題刻今仍在。“定鄉百事通”張道在《定鄉小識》中說到這第二處石刻:“崖石完好,波畫明麗,瑩潔如常,精彩倍常,疑有神護。”

曇山橋

滄海桑田,是自然的運作,也是人為的結果。歲月的侵蝕下,無論是泛黃的冊頁,還是自然的風景,或是地方的風物,都會變得越來越模糊,最後難覓蹤跡。

幸運的是,如今,銅鑒湖正在重現當年“湖藏山腹,境絕幽邃,煙鷗雪鷺,伊軋唼呷,紅樹青林,一川如畫”的美好景致,湖埠裏也在等候著昔日“湖埠十景”的歸來。

從銅鑒湖一帶眺望曇山,左為曇山,右為金牛山。 袁長渭 攝

當我們以文化的角度去凝視,那些以白居易、蘇東坡、朱熹等人為中心的文化地標上,正氤氳出令人驚喜的文化氛圍。